Kirchheimer Unternehmen macht Brandopfern Hoffnung

Für die Schwerverletzten der Brandkatastrophe in Crans-Montana kommt Hilfe aus der Teckstadt. Beim Medizintechnik-Unternehmen PMI galt es nach dem schweren Unglück am Neujahrstag, keine Zeit zu verlieren.

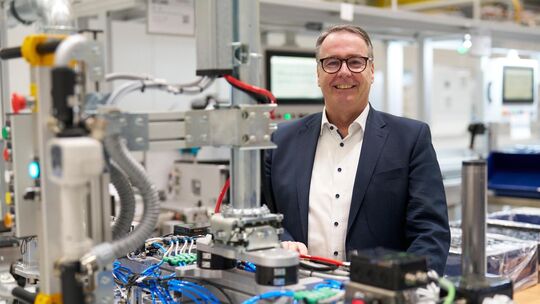

Bernd Köble